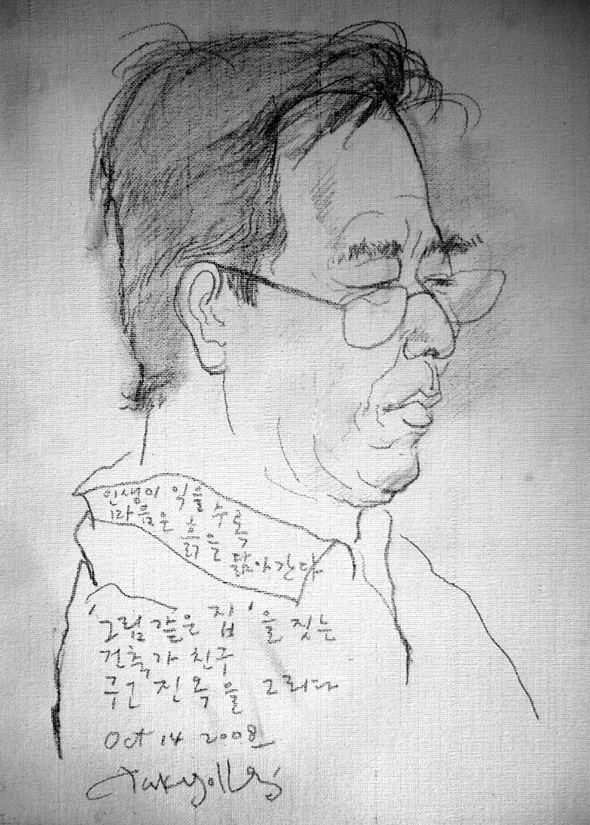

권진옥 건축가

나의 사랑하는 벗-

권 진옥을 위한 드로잉

-그는 모든 이들을 행복하게 만드는 건축가가 되어 있었다.-

'외국에 있을 때는 그렇다 하더라도 귀국했는데 왜 안오냐'는 핀잔 섞인 전화를 받고

오늘은 결심했습니다.

만사를 제치고 친구 녀석을 만나야겠다고.

내가 작업실을 비우면 작업이 소홀해질 거라는 알량한 생각이 친구 건축사무소 방문을

자꾸 늦추게 만들었습니다.

훌쩍 떠나면 쉬울 일들을 자기 구실에 맞추다 보면 하염없이 날짜가 흘러갑니다.

가을 하늘을 유영하는 저 구름은 비교도 안될 만큼 속절없이 흘러가는 것이 시간입니다.

하나 행하려면 하나 잃는 것, 당연지사입니다.

그걸 잘 알면서도 살아오면서 많이 미루고 끝내 하지 못한 일들이 저 산등성이 보다도

키가 더 클 것입니다.

가을이 익어가는 황금벌판을 가로지르며 달렸습니다.

프랑스의 밀밭을 그린 고흐의 마지막 들판을 연상케 하는 바로 그 들녘.

눈물이 날 정도로 은혜롭고 황홀한 황금의 결실 사이를 스쳐 지나갑니다.

서리와 폭우를 이겨낸 모든 곡식들이 누렇게 넘실대는 그 길을 바라봅니다.

내가 맺은 결실은 과연 무엇인지를 순간 생각해 보았습니다.

초라하기 짝이 없는 나의 한 해 결실들.....................

하늘을 보면 부끄럽기 짝이 없었습니다.

오늘도 대자연 앞에 나는 무릎을 꿇습니다.

그 무엇으로 대자연의 숭고함을 따라할 수 있을까 생각해 봅니다.

'그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를,

또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 ' 마태복음 7:16

오늘따라 몸 컨디션이 좋지 않다는 말로 시작한 친구녀석은

꽤나 값져 보이는 짙은 암회색 가죽 쇼파에 몸을 비스듬이 눞히고

말을 즐기기 시작했습니다.

마네의 올랭피아 Olympia 여인처럼.

(물론 흑인 하녀는 없었지요^^)

지나온 삶의 파노라마가 대형 극장의 스크린보다도 더 선명하게 눈에 보이기 시작했습니다.

백 번이 넘도록 성대한 개업식을 치루었다는, 또 그 숫자 만큼 망해보았다고 침을 튀기면서

무용담처럼 장광설을 늘어 놓았습니다.

내 미소가 벌어진 입술 사이로 흩어지면서 나는 그저 조용히 들어 주기만 했습니다.

이 친구 역사강의가 끝날 즈음이면 몸 컨디션이 좀 나아질 거 같은 예감이 들었기

때문이었습니다.

친구 얘기에 비하면 차라리 난 입을 다물고 침묵하는 것이 훨씬

그럴듯해 보일 거 같아 더욱 듣기에 열중했습니다.

삶은 참으로 지난한 역사를 쓰게 하는 하나의 사건들의 연속입니다.

그 속에 눈물이 있고 언어가 살아 있었습니다.

'그눈에 눈물이 없으면 그 영혼엔 무지개가 없다'는

어느 시인의 구절이 머리를 스쳐 섬광처럼 지나갔습니다.

역사는 진실이며 그의 삶의 증인이기도 합니다.

양미간으로 파인 십일 자 주름이 그런 그의 질곡을 상상하는데 그리 어려운 일이 아니었습니다.

그래도 그가 일구어낸 건축의 자취들, 완성된 집에 들어가 가족의 역사를

쓰고 있는 많은 집들을 일전에 가 보았습니다.

그 속에서 삶의 애환과 조그만 기쁨들이 솔솔 솔향처럼 번져 나오는 것을 느꼈습니다.

행복을 엮어갈 많은 사람들의 보금자리를 '그림같은 집'을으로 지어주는

친구녀석이 대견하고 자랑스러워 보였습니다.

그가 뭘 일구어 냈고 무얼 소유하고 있던, 그건 상관할 일이 아니었습니다.

오직 지금 그가 무엇에 몰두하고 있고 그 일에 얼마나 열정을 가졌는지가

나의 마음을 흔들고 있었습니다.

저만치 멀어져 가는 녀석 사무실을 뒤돌아 보며,

풍요의 가을녘 언덕을 오르는 내 마음 속엔

뿌듯함과 결실의 기쁨이

가을곡식처럼 바람에 넘실대고 있었습니다.

'그림 같은 집'

현건축 - 권진옥을 그리며..............

2008. 10. 14. 정 택영 쓰다